小久保よしあき氏(ボイトレエンタメユニットBRIDGE はる先生)からSVCライセンスを付与された、科学的ボーカルコーチの“ボイトレ王子”こと、エレ様です。

SVCのライセンスを取得する際に、ウン十万円掛けて学んだ全知識、いやそれ以上の情報を、こうやってコラムとして無料での公開に踏み切りました!

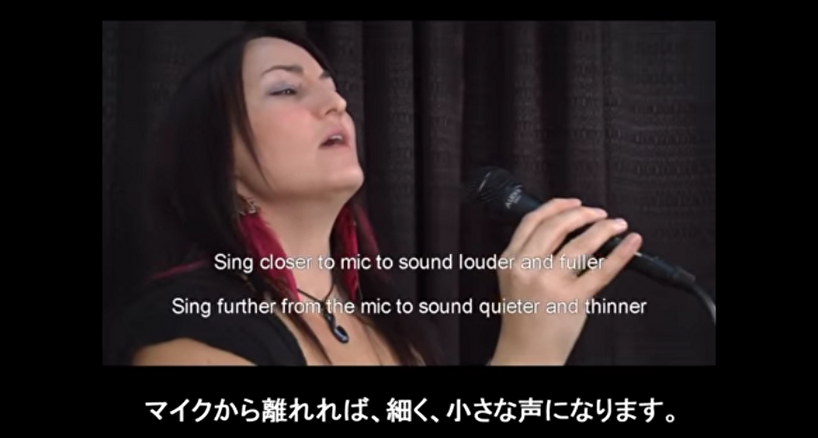

近年、マイクを口元にベッタリとくっつけて歌うシンガーが急増した印象があると思います。

では何故、最近の歌手たちは口とマイクの距離がこれほどまでに近いのでしょうか?その理由を紐解いていきたいと思います。

そもそもなぜマイクテクニックが存在するのか?

歌唱力を売りにしている、いわゆる「実力派」と呼ばれるような歌手の人たちが使っているイメージがあるかもしれません。

口にマイクを付けて歌う歌手たちの理由やメリットを解説する前に、マイクテクニックが存在する理由から説明していきます。

例えば声を張って抑揚を付ける場合、あるいは意図せずとも張り上げて歌ってしまう人は、マイクを遠ざけないと急に音量が大きくなって、聴いている人がビックリしてしまいます。

逆に囁くようなウィスパーボイスで歌ったり、普段から話し声が小さく聞き返されてしまうような人の場合は、マイクを近づけないと声を拾ってくれません。

つまり、マイクテクニックが必要な理由としては、歌唱スタイルやボイスタイプと深く関係してくるということです。

適切なマイクの距離

特に※ミックスボイスで歌える人、あるいはミックスボイスの習得を目指している人は、今のうちから意識して指2本ぶんで歌ってみてください。

因みに余談ですが、音楽番組やライブで極端にマイクの位置が遠い人をたまに見かけると思います。

演歌とポップスの二刀流でおなじみ『歌怪獣』こと島津亜矢さんや、宮迫博之さん等です(笑)。

こういったパフォーマンスを見ると、「凄い声量だ!」って思われる方も多いでしょう。

確かにお二人とも声帯を分厚く使った、いわゆるベルティングボイスよりの発声ですので、声量が凄いことに疑いの余地はないです。

ですが、このマイクの位置で声がしっかり入るのは、「マイクの入力レベルが高い且つ、PA(音響)さんが居るからなせる業」だということは理解する必要があります。

エレ様

エレ様カラオケボックスで同じようなパフォーマンスをするのは、難しいということです。

ミックスボイスならマイクを口元ベタ付けでもOK!

ミックスボイスは最もバランスの良い発声状態ですので、上記で説明したように、マイクと口との距離は低音から高音まで常に指二本分が基本です。

ミックスボイスなら口元にマイクをベッタリ付けでも聞き苦しくならないので、それでもOKですよ!

この辺は環境や状況に合わせて、臨機応変に対応するという感じがいいかと思います。

エレ様

エレ様例えばオーディション等の舞台では、衛生上の問題からマイクを完全に口に付ける訳にはいかないですからね。

極端にマイクの入力レベルが低く、口元ベッタリでなければ声を全然拾ってくれないという経験は、きっと皆さんありますよね?

カラオケとかで他人も使うマイクでしたら、グリルに取り付けるマイクカバーを持参しましょう。

マイクカバーは百円ショップでも売っています!

エレ様

エレ様因みに、ライブハウスではマイクの口元ベタ付けが推奨されているのです。

ライブハウスにおけるマイクの在り方について、詳しく解説された動画を発見しましたので添付しておきます。

何故、ライブハウスではマイクの口元ベタ付けが推奨されるのか?その理由がよく分かりますよ!とても参考になるので是非、視聴されてみてください。

マイクの口元ベタ付けにより生まれるメリット

- 声帯が厚くなり過ぎるのを抑止

- 近接効果による低域の強調

- 息づかいまで拾うことでの細かいニュアンス表現

- 演奏音遮断に繋がりハウリングの抑止

- 息の吹きすぎを防止

それでは1つずつ詳細を解説していきます。

声帯が厚くなり過ぎるのを抑止

マイクと口を離すと、つい声帯を厚く使ってしまいがちです。

人間の心理的に、意識していなくても、マイクを離すと自然と声帯が厚くなってしまうものです。

そうすると、場合によっては声帯が厚くなり過ぎたことが原因で、音程が届かなかったり、しんどくて1曲持たなかったりといったデメリットが生まれる可能性があります。

近接効果による低域の強調

マイクが近いと近接効果といって、低域が強調されるという特徴があります。

低音で低域を強調すると、場合によってはモコモコと籠ったようなサウンドになり、かえって聞き苦しくなることもあります。

エレ様

エレ様スターダスト☆レビューの根本要さんは、「マイクを離して歌うことは声が逃げてしまうためもったいない」と話されていました。

(K-POPに学べ!)息づかいまで拾うことでの細かいニュアンス表現

マイクが近いことで、良くも悪くもブレス音をしっかりと拾います。

吐く息の音も、吸う息の音もどちらもです。

年配の方の中には、未だに『ブレス音=ノイズ』と考えていらっしゃる方もチラほら見かけます。

カラオケ教室などでは、「呼吸の音をマイクに入れないように」と指導されることも珍しくありません。

例えば韓国のシンガーとかって、よくバラードのAメロをウィスパーボイスで表現します。

しかも見ての通り、マイクと口元の距離がとっても近い歌手が多いです。

エレ様

エレ様プロは歌唱スタイルに合ったマイクテクニックを使っているのですね!

演奏音遮断に繋がりハウリングの抑止

ライブにおいては、楽器隊の演奏音がマイクに入るのを防ぐ効果も期待できます。

何故マイクにボーカル以外の音が入り込むといけないかと言いますと、ハウリングといってスピーカーから鳴る「キーン」というノイズの原因になるからです。

カラオケとかでも、スピーカーから「キーン」とノイズが鳴ってしまった経験がある人も多いと思います。

因みにカラオケでハウリングを防ぐには、下記のようなことに気を付けてください。

- マイクのグリル(ヘッド)部分を握らない

- マイクの受信機(レシーバー)の入力レベルを上げ過ぎない

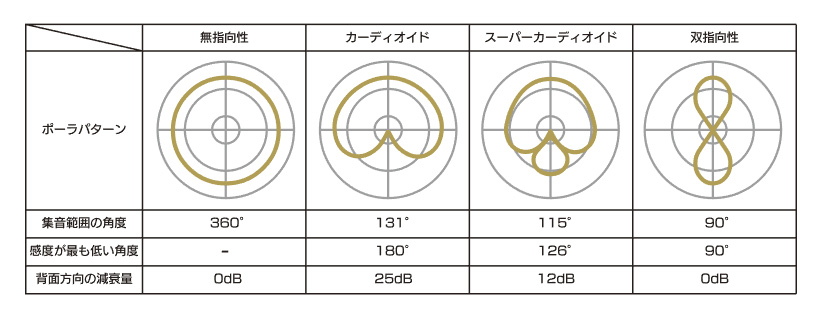

スーパーカーディオイド(超単一指向性)のマイクは、真正面からの音しか拾わないため、声だけを綺麗に拾ってくれます。

エレ様

エレ様周りの雑音を拾いづらいというその性能から、路上シンガーにも絶大な人気がありますよ。

息の吹きすぎを防止

マイクに口を付けることで、余分に息を吹きすぎてしまうのを防止することが出来ます。

ボイトレをやっていると、「息が多い!息を吹くな!」とよく注意されるものです。

声帯というのは、小指の爪ほどしかないとても小さなサイズですので、そこに大量の息を吹きかけてしまうと、すぐに離れてしまいます。

エレ様

エレ様声帯が離れてしまうと、声が裏返ります。

離れるまで行かないにしても、息によって声門閉鎖に隙間が出来てしまうことで、ウィスパーボイスの原理で力強い声からは遠のいてしまうのです。

もしくは、その強い呼気に対抗して、仮声帯(かせいたい)と呼ばれる、声帯に付随するパーツが接触してしまい、声にノイズが乗ってしまう原因にもなります。

なぜなら、マイクに勢いよく息を吹きかけると、「ボフッ」と音が鳴ってしまう(ポップノイズと言います)為、半強制的に呼気を加減して歌うことが要求されるからです。

エレ様

エレ様特に男性は、カラオケで一度は経験があるのでは…?

マイクの口元ベタ付けにより、「適切な呼気量を覚える」というのも、いい練習になりますよ!

マイクをベタ付けにする際の注意点

何度も説明している通り、プロがライブを行う環境と、カラオケボックスとでは音響が全然違います。

PA(音響)さんがいないカラオケなどの環境で、口元にマイクをベッタリ付けた状態のまま急に声を張り上げたりしたら、聴いている人は本当に耳が痛いので気を付けてください。

そしてもう一つ、特に「パピプペポ」や「バビブベボ」などの、いわゆる破裂音と呼ばれる発音には要注意です。

マイクが近い状態で勢いよく「バッ」などと発音すると、上記で説明したようにスピーカーから「ボフッ」というポップノイズが鳴ってしまします。

ポップノイズが乗りやすい発音は特に注意して発音する、もしくは破裂音の時だけマイクを少し離すといった対処を心がけてください。

まとめ

マイクテクニックを取り入れるだけで、多少発声に問題を抱えていたとしても、だいぶ聴きやすい歌になります。

歌唱スタイルやボイスタイプを意識して、マイクの適切な距離感を掴めるように練習してみてください。

またミックスボイスで歌える人は、常にマイクを口元にベッタリ付けた状態で歌う練習をしてみてもいいかもしれません。

口とマイクの距離が近いことで生まれるメリットが沢山ありますので、より歌ウマに近づけると思います。