小久保よしあき氏(ボイトレエンタメユニットBRIDGE はる先生)からSVCライセンスを付与された、科学的ボーカルコーチの“ボイトレ王子”こと、エレ様です。

SVCのライセンスを取得する際に、ウン十万円掛けて学んだ全知識、いやそれ以上の情報を、こうやってコラムとして無料での公開に踏み切りました!

常識化したミックスボイスという言葉

今やYouTubeやTikTokといった媒体の出現により、常識となりつつある、「ミックスボイス」という言葉。

一昔前までは、「特別ボイトレに興味のある人しか知りえなかった」このミックスボイスですが、近年は一般のカラオケユーザーにまで普及しつつあります。

さらに最近では、日本においても※「ベルティング」という、ミックスボイスより力強い発声まで、しばしば耳にするようになりました。

我々世代が学生だった頃のボイトレは、今より遥かに敷居の高いものでしたから。

そこでこの記事では、よりミックスボイスの理解を深めてもらう為に、科学的な観点から新しい概念までを解説させて頂きます。

ミックスボイスはCT(輪状甲状筋)とTA(甲状披裂筋)のバランス説

では先ず、世間に広く浸透しているミックスボイスの旧常識について詳しく解説していきます。

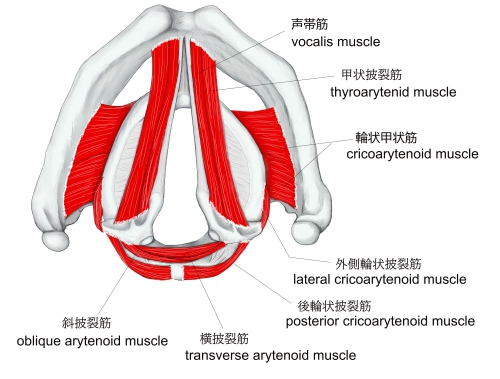

これまで科学的ボイトレの世界におけるミックスボイスと言えば長年、CT(輪状甲状筋)対TA(甲状披裂筋)のバランスと言われてきました。

CTとTAという、拮抗する筋肉同士せめぎ合いの中で、どちらかに大きくパワーバランスが傾くことなく、シーソーのように釣り合った状態がミックスボイスである、と。

ついでにもう一つ、ミックスボイスを語る上で外せない筋肉を紹介すると、LCA(外側輪状披裂筋)です。

| CT | TA |

| 70% | 30% |

| 50% | 50% |

| 20% | 80% |

話をCT対TAに戻しますと、低音から高音に上がっていくにつれ、上記表の「下から上に移り変わっていくようなパワーバランスになるであろう」と、考えられていたわけです。

ですが大前提としてこの理論は、はっきりとした物的証拠があった訳ではなく、あくまで状況証拠から導き出された憶測なのです。

常識的に考えたら、低音域ではTAが優勢になりCTは緩まる、逆に高音域ではCTが優勢になりTAが緩まるであろうと。

エレ様

エレ様因みにこの仮説、「TA最大負荷仮説」と名付けられています。

CT(輪状甲状筋)とTA(甲状披裂筋)のバランス説が覆った

ですが実際には、EMG(エレクトロマッスルグラフ)という医療機器を使ってCTとTAの活動量を計測した実験によると…なんとどちらの筋肉も右肩上がりにエネルギーを強めていったのです。

もし、CTとTAのバランスを取ることがミックスボイスであるなら、片方の筋肉がエネルギーを強めれば、もう片方の筋肉はエネルギーを弱めなければ成立しないはずです。

エレ様

エレ様面白いことに、ミックスボイスで換声点を滑らかに超えられた人も、逆にひっくり返ってしまった人も、CTとTAの動きは変わらなかったんだとか…。

エレ様

エレ様参考までに、実際に私が地声の張り上げとミックスボイスの違いのデモンストレーションを披露した、ショート動画を添付しておきます。

決してこの「TA最大負荷仮説」が完全にオワコン化したわけではないのですが、実験結果を鵜吞みにするならば、明らかな矛盾が生じています。

そこで近年、ミックスボイスを科学的に考えるにあたり、「筋肉に着目するよりも声帯振動に着目するべきではないか?」との見方が強まってきました。

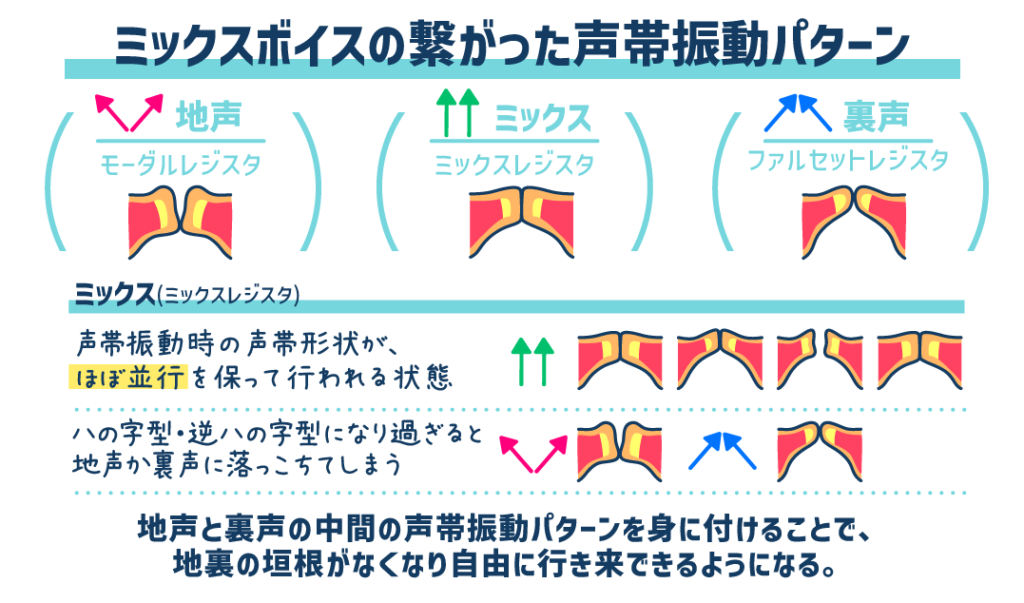

ミックスレジスタという声帯振動パターン

ミックスボイスを科学的に説明する場合、昨今は新常識として、「ミックスレジスタという声帯振動パターン」で語られるようになってきました。

ミックスレジスタを簡単に説明すると、「声帯形状がほぼ平行な状態で行われている声帯振動パターン」のことです。

地声はモーダルレジスタと呼ばれ、声帯形状が逆ハの字型で、下からしっかりと接触しているような状態。

逆に裏声はファルセットレジスタと呼ばれ、声帯形状がハノ字型で、上部のみが薄く接触しているような状態です。

このミックスレジスタの状態を保ったまま歌うとなると、モーダルやファルセットの声帯振動に落っこちないことが重要となります。

フォルマントの重要性

では、一体どうすればミックスボイスを保ち続けることが出来るのでしょうか?そのためには、何が重要になるのか。

答えは、声道(声帯から上の口先までの空間)、即ち「※フォルマントのコントロールがポイント」になってきます。

「フォルマントは共鳴腔の容積によって作られるAcoustic Value(音響数値)である。と考えるのが最も自然でしょう」と前回の倍音編で書きました。

例えば、ペットボトルに水がある程度入った状態で息を吹き込むと高い音が作られます。

◆ 空間容積が狭い = 高い音をブーストする→高音域にフォルマントが出来る

※超重要なポイントです。ペットボトルに水をそこから減らした状態で息を吹き込むと低い音が作られます。

◆ 空間容積が広い = 低い音をブーストする→低音域にフォルマントが出来る

※超重要なポイントです。つまりは「広い空間は低い音をブーストする特性がある」そして「狭い空間は高い音をブーストする特性がある」と言う事が言えます。

https://www.voicetrainers.jp/349/

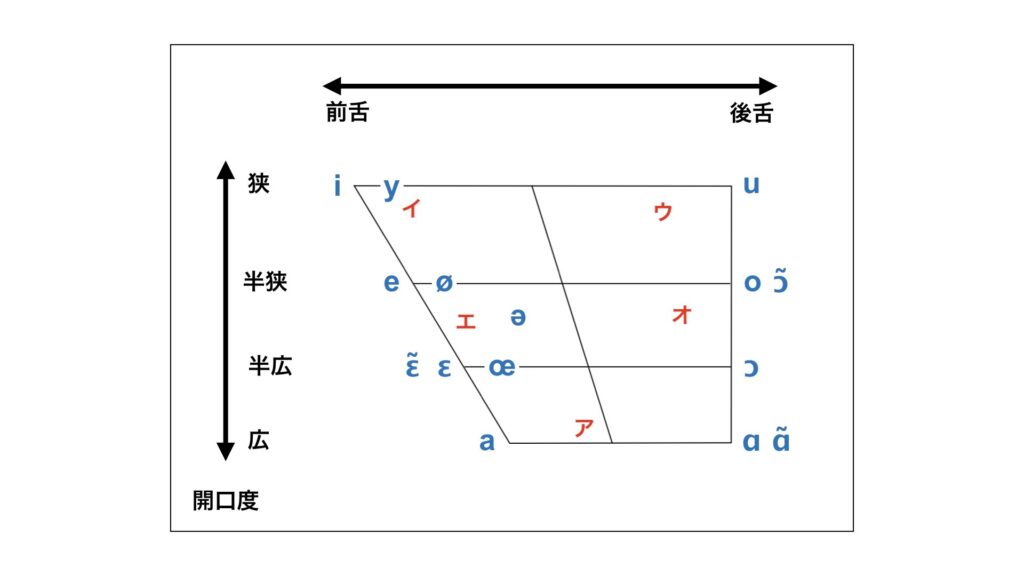

発声におけるフォルマントとは、ざっくりと母音の作り方、詰まるところ、「舌の位置で決まる音響特性」だと思ってください。

ではなぜ、ア母音は地声に成りやすく、イ・ウ母音は裏声に成りやすいのでしょうか?

これを上記、フォルマントの特性に当てはめて考えてみると…

- ア母音は舌が低い=口腔のスペースが広いから低音をブーストする特性=地声に成りやすい

- イ・ウ母音は舌が高い=口腔のスペースが狭いから高音をブーストする特性=裏声に成りやすい

という理論が成り立つわけです。

ということは…「ミックスボイスになりやすい母音」というのも存在します!

これは日本語にない、「あいまい母音の[ə]シュワー(schwa)」と呼ばれるものです。

はっきりと、ア・イ・ウ・エ・オと発音すると、舌が上下左右に忙しく動いてしまいます。

もっと踏み込んだ話をすると、母音間の距離を近づけることで、母音ごとのトーンのバラつきも無くなります。

まとめ

長年、ミックスボイスを科学的に考えるにあたり、「CT(甲状披裂筋)とTA(輪状甲状筋)のバランス」から考察されてきましたが、近年、医療機器を用いて実際に筋バランスを計測した結果からは、CTとTAが入れ替わるような動きは見られませんでした。

そこで新たに着目され始めたのが、「筋運動よりも声帯振動やフォルマントの観点からの分析」なのです。

ミックスレジスタを形成するためには、母音の調整が非常に重要であり、ミックスボイスを発声しやすい母音シュワ(schwa)が存在します。

地声や裏声になりやすい母音であっても、全体的にこのシュワ(schwa)に近づける調整をしていくことで、ミックスボイスが発声しやすくなるというお話でした。